汉字:中华文化的千年传承

汉字,也称为中文字或方块字,是全球最古老的文字之一,至今仍在使用,与汉语紧密相连,共同表达人类的思维和认识活动。在狭义上,汉字被视为汉民族的专属文字;而在广义上,它属于汉字文化圈内共享的文字系统。

关于汉字的起源,历史上有多种说法,包括八卦造字、结绳记事以及仓颉造字等神话传说。考古发现表明,汉字可能起源于早期的原始图画。一万年前的岩画文字、九千年前的陶文以及四千年前夏朝时期的正式文字记录,都显示了汉字发展的早期阶段。殷墟甲骨文,出现在三千多年前,已经形成了一个完整的文字体系。汉字最初以意符和音符的形式存在,用于记录和保存古人对世界的认识。随着时间的推移,一些意符和音符逐渐失去了其原有的表意或表音功能,转变为纯粹的记号。

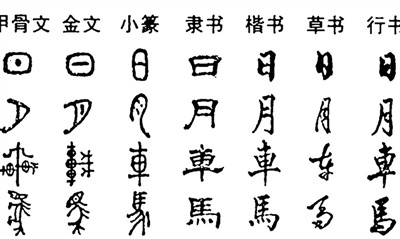

汉字由笔画、部件和笔顺等元素构成,其构造方法被总结为“六书”或“三书”。汉字经历了从甲骨文到金文、战国文字、篆书、隶书、楷书、草书再到行书等一系列字体的演变过程。这一演变过程的总体趋势表现为简化、符号化、定型化和规范化。

汉字作为一种独特的文字体系,其音形意三者的紧密结合使其不受语言变迁的限制,从而形成了超越单一语言应用的现象,并促成了“汉字文化圈”的形成。在20世纪之前,汉字一直是日本、朝鲜和越南的官方书写系统。基于汉字的形态、发音和意义,这些国家分别创造出了“万叶假名”(日本)、“吏读”(韩国)和“喃字”(越南)。

现代规范汉字是联合国六大工作语言之一。中国大陆主要使用规范化的简体字,而台湾、香港和澳门地区则主要使用传统的繁体字。新加坡和马来西亚使用的汉字与中国大陆的简化字完全一致。

中国作为一个多民族的国家,汉字的使用有助于维护民族团结和国家统一。同时,汉字作为中华文化和文明的重要载体,维系了中华文化遗产的重要符号系统。在汉字发展的过程中,衍生出了独特的书法艺术等文化表现形式。

汉字的笔画是其基础构成单位,由点和线组成,这些线条在书写时从笔触开始至结束形成的连续轨迹称为笔画。现代汉字的基本笔形包括五种:横(一)、竖(丨)、撇(丿)、点(丶)及折(乛),而每种主笔形还衍生出多种变体形式,即附笔形。

部件,亦称为字根或字元,是由笔画组合而成的构字元素,其大小介于单一笔画与整字之间。例如,“亿”字可分解为“亻”和“乙”两个部件。部件的拆分遵循特定规则:相离的组合依据分隔沟分割;相接的组合则从连接点处断开;相交的组合保持不分割;同时,拆分得到的部件不应仅为单一笔画。

部件通过不同的结构方式进行组合以形成完整的汉字。常见的结构类型包括左右结构、左中右结构、上下结构以及上中下结构等。每种结构都有助于构建出形态丰富且意义深远的文字体系。

汉字结构可分为全包围、半包围以及穿插结构。全包围结构的例子包括“圆”与“园”,而半包围结构的实例则有“凤”和“区”。穿插结构则体现在字如“爽”、“噩”、“坐”和“乘”中。

在汉字构成中,部件分为成字部件和非成字部件两大类。成字部件是指那些能够独立成为汉字的部分,例如“口”在“另、吉、唱、向”等字中,以及“木”在“村、杏、呆、困”中的使用,这些部件不仅具有读音,还承载着特定意义。相对地,非成字部件指的是不能单独作为汉字存在的部分,比如“筒、刚、铜”中的“门”部,或“疾、病、疼、嫉”中的“疒”部,它们没有独立的读音和含义。为了方便指称,非成字部件常被赋予特定的名称,例如“氵”称为三点水,“宀”称作宝盖头,而“刂”被称为利刀头。值得一提的是,某些非成字部件在过去曾是独立的汉字,如“都”字右侧的“邑”,以及俗称的宝盖头,它原本是一个表示房屋的字。

部首作为汉字分类的重要元素,源自许慎在《说文解字》中首创的部首编排法,该书共设立540个部首。然而,由于不同辞书的收字范围和编排方式存在差异,部首数量也有所不同。《新华字典》收录了189个部首,而《现代汉语常用字表》则包含201个部首。传统字书通常依据造字法将具有相同形旁的字符归为一类,有时一个部首还会包括其变形形式,例如“刀”部首涵盖利刀,“火”部首则包括多种变形形式。相较之下,《新华字典》更注重实际字形的区分,因此将“刀”和利刀分为两个独立的部首。

笔顺是指在书写汉字时,按照一定的笔画顺序进行。这种顺序遵循特定的规则,以确保每个汉字在视觉上和结构上的一致性和规范性。这些基本规则包括:先横后竖,先撇后捺,先上后下,先左后右,先外后内,以及从外到内最后封口的顺序。然而,这些规则并不能完全涵盖所有汉字的具体情况。

为了实现汉字笔顺的标准化,国家语言文字工作委员会和新闻出版署于1997年4月联合公布了《现代汉语通用字笔顺规范》。这份规范详细规定了7000个通用汉字的标准笔顺。此外,1999年10月1日发布并于2000年1月1日实施的《GB13000.1字符集汉字笔顺规范》,进一步规范了所收20902个汉字的笔顺。

关于汉字的造字方法,存在多种学说。其中最具影响力的是“六书”说,由明代学者杨慎和清代学者王筠提出。除此之外,还有“四书”说、以唐兰为代表的“三书”说以及个别学者提出的“一书”说。“四书”说否认“六书”说中的“假借”和“转注”,而“一书”说仅为少数人的观点。

“六书”说是汉字造字法中最为主流的理论之一,涵盖了象形、指事、会意、形声、转注和假借这六种基本方式。这一理论不仅帮助理解汉字的构造原理,还为汉字的规范化和标准化提供了理论基础。

汉字的造字规则,在东汉时期由许慎在其著作《说文解字》中提出的“六书”理论中得到了最深刻的阐述。该理论包括象形、指事、会意、形声、转注和假借六种方式,用以归纳并解释汉字的形成原理。基于这些原则,后续的汉字创造也遵循了相似的逻辑。

象形法是模拟事物外形以创造文字的方法,多用于表示具体物体。它可以通过勾画事物的整体轮廓,如古文字中的“山”、“水”、“日”、“月”,或者描绘事物最具特征的部分,例如“羊”、“牛”等字。

指事法则利用抽象符号或在象形字基础上增加提示符号来表达特定意义。这分为两种形式:一种是直接使用符号代表概念,如数字“一”、“二”、“三”以及方向词“上”、“下”;另一种则是在象形字的基础上附加符号以传达新的意义,例如在“木”字底部加短横线形成的“本”字,象征树根位置。

会意法则是将两个或多个部件结合起来形成一个新的字,其含义由各个部件的意义综合而来。根据组成部件的性质不同,可分为同体会意字(如林、森、炎、鑫)和异体会意字(如明、武、涉、友)。这种方法体现了汉字构造的高度灵活性与创造性。

形声字是由表达语义和发音的构件组合而成,这种构造方式不仅能够指代具体的事物或活动,还能表达抽象的概念,因此既包含了表意的元素也包含了表音的成分。在现代汉字体系中,形声字的比例高达90%。形声字的结构多样,包括左义右音(例如:江、河)、右义左音(例如:雅、劲)、上义下音(例如:孟、芳)、下义上音(例如:盂、贷)等。此外,还有外围是形状内部是声音(例如:围、园)以及内部是形状外部是声音(例如:问、闻)等形式。

假借是一种语言现象,它不是通过直接创造新字来实现意义表达,而是采用同音字来替代原有词汇。例如,“早晚”的“早”,在战国时期已经出现,但人们通常用“跳蚤”的“蚤”来代替。在西汉司马迁的《史记》中,记载了“鸿门宴”时有一句话:“旦日不可不蚤自来谢项王”,其中的“蚤”就是作为“早”的假借字使用的例子。

转注则通常被理解为具有相似发音和意义的不同汉字之间的相互解释关系。例如,“考”可以理解为“老”,“老”也可以理解为“考”。

这些是关于汉字构造和演变的一些基本概念。

汉字结构分类理论中的“三书”概念,将汉字划分为三种基本类型:表意字、假借字和形声字。表意字主要依靠意符来传达意义,因此又被称为意符字。相反,假借字则通过使用音符来表示发音,有时亦称为表音字或音符字。至于形声字,则结合了意符与音符,形成了一种既表意又表音的复合文字形式,也被称作半表意半表音字或意符音符字。然而,值得注意的是,尽管“三书”为理解汉字提供了一种重要框架,但它并不能完全涵盖所有类型的汉字,因为汉字的发展历史中还包含了更多样的构成方式与变化规律,这对汉字的学习和应用产生了深远的影响。

汉字作为维护民族团结和国家统一的重要工具,在中国这一多民族、多语言的国度中发挥着不可替代的作用。它超越了方言的差异,成为各民族之间共同的书写体系。从中原地区传播至长江流域、珠江流域以及中国东南地区,汉字催生了吴语、闽语、粤语等方言文字。同时,它还传入了内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、宁夏和甘肃等地,形成了契丹字、女真字和西夏文等变异仿造的汉字式词符文字,这些文字在辽金夏三国时期被法定为朝廷文字,并推行了三百年。

汉字还传播到南方和西南的非汉语民族地区,产生了壮族的“壮字”以及苗族、瑶族、布依族、侗族、白族、哈尼族等少数民族的文字。其中,音节性的“江永女书”受瑶族妇女习俗影响,虽然书写的是汉语方言,但与“平地瑶”的文化相融合。云南西部边陲的傈僳族音节文字则是汉字系统中诞生最晚的一种。

尽管不同方言区的人们在口语交流上存在障碍,但他们可以通过汉字进行思想、感情的交流。汉字在促进民族团结和中华文明传播方面发挥了重要作用。

清格尔泰,一位专注于少数民族文字研究的专家,针对那些尚未发展出本土文字系统的少数民族,提出了一个创新的解决方案:结合使用汉字与拼音文字。他通过分析契丹文、女真文、越南文、朝鲜文以及日本文字的案例,有力地证明了采用基于汉字的文字系统作为民族文字的有效性。这一策略不仅解决了文字缺失的问题,还促进了文化的传播与继承。

汉字作为中华文化的核心符号体系,承载着丰富的文化遗产和历史记忆。在漫长的发展过程中,汉字孕育了诗词、对联等文学形式,并催生了独特的书法艺术。"汉学不废,中华不衰"不仅是中国人的文化信念,也体现了汉字对于维护民族文化身份的重要性。随着教育普及,汉字的应用范围不断扩大,进一步增强了其作为沟通工具的功能。

自古以来形成的“汉字文化圈”在国际上也产生了深远影响,显示了汉字及其衍生文字在全球范围内的传播力和影响力。

当前可追溯的最古老、成体系的汉字形式为商代甲骨文,主要分布于中原地域。随后,随着中华文化的不断拓展,这些文字逐渐传播至全国乃至周边国家。汉字的一个显著特征是其稳定性不受语音演变的影响,这一点促成了其在语言之上的广泛应用。这种应用不仅限于中国,还扩展到日本、朝鲜、越南以及东南亚其他国家,形成了所谓的“汉字文化圈”。同时,这一文化现象也成为了连接和促进东南亚文化圈形成的内部纽带。

日本与中国的文化交流历史悠久,早期通过朝鲜半岛和海上通道,中国文化传入日本。至汉代末年,汉字已广泛传入日本。唐代时期,日本派遣大量遣唐使和留学生来华学习,天智天皇在位期间(668-671年),日本设立大学并引入“音博士”教授汉字发音、书写与阅读。公元7世纪下半叶,日本在使用汉字的过程中发展出“变体汉文”。平安时代(794-1192年),出现了适合日语表达的新书写形式——假名。镰仓时代(1185-1333年),贵族阶层结合中国古诗中的汉字与插图,创造了一种名为“苇手绘”的绘画风格。

1866年,前岛密提出《汉字御废止之议》;1946年,日本政府采纳了“汉字节减论”,公布了1850个常用汉字。1981年,常用汉字增至1945个;2010年,进一步增加至2136个。如今,日本的正式文字体系是汉字和假名的混合体。日本学者大野晋指出,汉字对日本语言和文化产生了深远影响,日文词汇的形成主要依赖于汉字而非汉语。同时,现代汉语也吸收了大量来自日语的词汇,包括音译和意译的外来语,如瓦斯、淋巴、混凝土等。

在汉字传入朝鲜半岛之前,该区域并无本土文字存在。直至19世纪末,汉字在韩国文化体系中一直占据主流及正统地位。经过千年的汉语文言使用后,朝鲜创造了“谚文”,并在此后五百年间使其成为与汉字混合使用的主要成分。然而,随着甲午战争后中国的国力衰落,汉字在朝鲜的地位开始下降,最终被完全弃用,而韩国虽继续使用汉字与谚文的混合体,但减少了汉字的使用频率。

1895年,朝鲜王朝正式废除汉文,颁布法令推广“国汉文混合体”。到了1970年,韩国小学和中学教科书中全面取消了汉字,转而完全采用表音文字。尽管如此,由于汉字在朝鲜半岛已有近两千年的历史传承,其完全取消导致了历史与文化的断层现象。因此,在1972年8月,韩国文教部确定了1800个适用于中学和高中教育的汉字,并恢复了初中阶段的汉文教育。

1999年2月,韩国文化观光部进一步发布了“汉字并用推进案”,规定政府公文及交通标志需同时使用韩文和汉字。此外,自2009年起,部分历史建筑开始恢复汉字标识。至2015年11月底,《中日韩共用常见808汉字表》韩文版新书发布,标志着对汉字重要性的认识有所提升。

当前,约70%的韩语词汇源自汉语,例如《大韩民国宪法》中有四分之一的文字为汉字。许多汉语成语和俗语也常被韩国引用,如“三人行必有我师”、“百闻不如一见”、“精诚所至,金石为开”等。值得注意的是,在朝鲜半岛的发展过程中,还逐渐出现了一些独创性的汉字。

编辑:文墨