中华姓氏:五千年文明的密码

姓氏是中国文化中用以标识家族血缘关系的文字符号。在现代汉语中,姓氏通常作为一个整体概念使用,与名字共同构成个人的社会交往标识。古代中国,姓氏由“姓”和“氏”两部分组成,其中“姓”源自母系氏族,强调了血缘关系的传承;而“氏”则与父系贵族家族有关,体现了社会地位的高低。中国姓氏的发展经历了先有“姓”后有“氏”的过程,这一演变不仅反映了人类社会结构的变化,也标志着从原始状态向文明社会过渡的重要步骤。

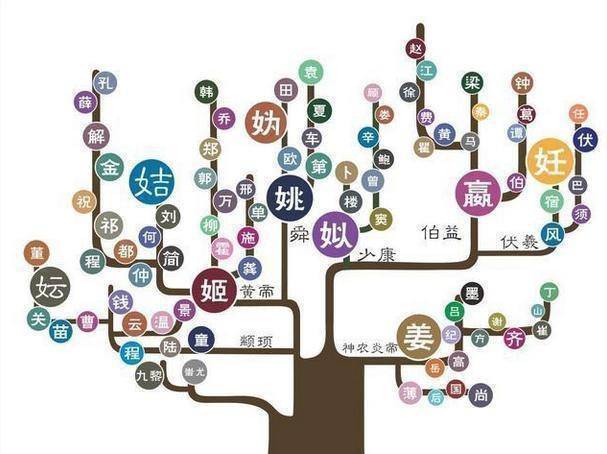

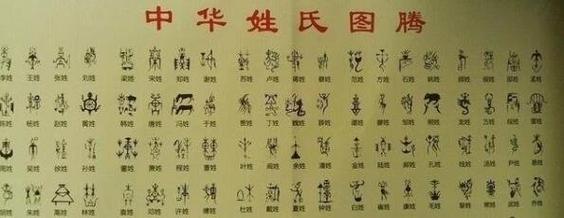

在古代的神话传说中,姓氏的起源多样,包括由祖先赐名、图腾感生、胙土命氏以及吹律定姓等。例如,有巢氏、燧人氏和神农氏等姓氏的变更,反映了远古文明逐步发展的历史轨迹。商代甲骨文中首次出现的“秦”、“楚”、“杞”、“周”和“庞”等字,是有文字记载以来最早的姓氏。母系氏族时期,姓通常来源于母亲的家族或部落名称,而氏则用于区别不同的分支。到了西周,宗法体系下,姬姓的周王室成员和贵族根据嫡庶身份被分封各地,形成了姓氏的等级区分。战国末期,随着封建制度的建立,传统贵族逐渐衰落,普通百姓开始获得姓氏,姓氏合一,不再具有社会等级的象征作用。汉代至魏晋南北朝期间,门阀制度盛行,人们倾向于将姓氏与显赫家族和出生地联系起来,导致“郡望”现象的出现,姓氏再次带有社会地位的差异。然而,从隋朝推行科举制度起,基于出身限制的姓氏贵贱观念逐渐淡化,尽管名门望族的观念仍深刻影响社会生活。此外,历史上汉族与少数民族之间的融合也促进了彼此姓氏文化的相互影响和交融。

在鸦片战争之后的历史进程中,《大清民律》首次引入了姓名权的理念。随后,在南京国民政府时期,通过法律和协商手段,推动了夫妻同姓向异姓制度的转变。1986年颁布的《民法通则》进一步明确了姓名权的人身属性。随着商品经济的蓬勃发展,人们开始更多地依据利益和价值等新标准来确定人际关系,而传统的血缘关系及宗族活动区域的重要性相对减弱。独生子女家庭的普遍化使得亲族间的联系大幅简化,从而动摇了传统姓氏观念的基础。

在20世纪60年代之前,宗族和家族文化深入人心,名字中通常包含标识辈分的字,二字姓名较为罕见。改革开放以来,现代文化的影响逐渐淡化了辈分概念,二字姓名的比例从20世纪60年代的7.6%增长到了90年代的27.6%。同时,“姓”“名”合一的趋势在知识分子群体中也开始显现。全面放开二孩政策后,子女随母姓的情况有所增加,也有随祖父母或外祖父母姓的现象出现,但总体而言,随父姓仍是主流。根据2020年的数据显示,新生儿随母姓与随父姓的比例为1:12。

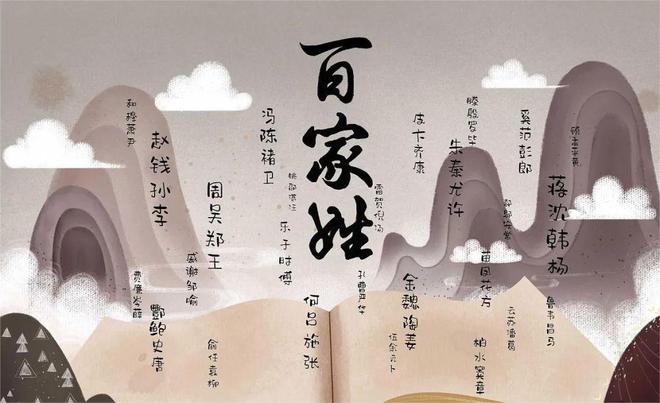

汉字记录的姓氏历史悠久, 涵盖了约2.4万个姓氏,其中当前常用的有6千多个。这些姓氏根据其起源和血缘关系,主要归属于黄帝、炎帝及东夷三大族系。姓氏的产生方式多样,包括以国名为姓、职官称谓演变为姓、职业转变为姓等形式,以及复姓拆分或派生新姓的情况。中国姓氏可大体分为单姓、复姓、三字姓和多字姓四类。据2009年的统计数据显示,汉族人口中有87%的人使用的姓氏集中在前100个常用姓氏之中。在这100个常见姓氏里,王、李、张、刘、陈等19个大姓占据了汉族总人口的55.6%,显示出明显的姓氏集中度特征。到了2020年,“百家姓”中排名前五的依次是“王”、“李”、“张”、“刘”、“陈”,这五个姓氏合计占中国户籍总人口的30.8%。

姓氏作为人类文明的重要标志之一,在中国有着超过5000年的历史。它不仅是中华传统文化中的独特表现形式,还记录了无数家族的兴衰变化,成为群体共同的文化积淀和华夏文明的重要体现。在几千年的发展过程中,宗族作为主要的经济社会交流平台,使得拥有相同姓氏和祖先的人们聚集在一起生活,这保证了中国姓氏群体具有较高的稳定性和延续性。

“家国情怀”是中国姓氏文化的精髓所在,形成了家庭、家族及国家在组织结构上的一致性——即所谓的“家国同构”政治模式,这种模式对中国社会产生了深远的影响。而记载着姓氏与血缘关系传承信息的家谱,则是地方社会发展的一个缩影,与地方志和官方史书共同构成了中华民族历史研究的重要基础。

编辑:文墨