全球共庆中国年:除夕的魅力扩散

除夕,标志着农历腊月的尾声,是汉族文化中极为重要的传统节日。它与清明节、中秋节和重阳节并列为中国民间的主要祭祖节日。

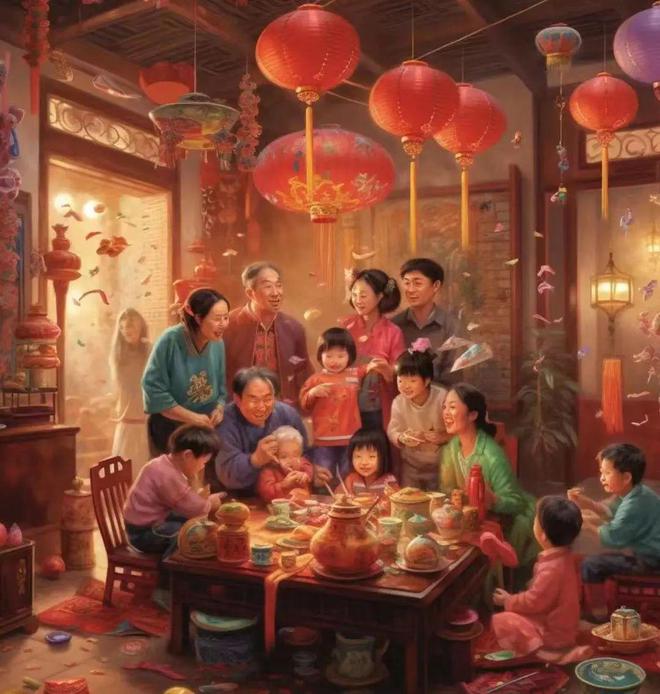

在历史早期,除夕并非一个欢乐的庆典,而是起源于先秦时代的腊祭仪式。周朝和秦朝时期,每年年末皇宫内会举办名为“大雄”的仪式,通过击鼓来驱逐代表疾病的邪恶精神,因此也被称为“逐除”。随着时间的推移,除夕成为了春节期间至关重要的日子。与新年元旦迎新庆祝不同,除夕的重点在于驱除邪灵和疾病,以及告别旧岁并迎接团圆。这一日子在中国民间习俗中扮演着多重角色,包括祭祀祖先、装饰红色装饰品、燃放鞭炮、悬挂灯笼、共享年夜饭、分发压岁钱以及守岁等,这些活动不仅营造了节日的喜庆氛围,也是人们回顾过去、展望新的一年的一种方式。同时,除夕还伴随着一系列禁忌,例如祭祀时不能占用供桌、避免喧闹以及忌讳使用不吉利的语言等,这些都是世代相传的习俗。

为了优化公众假期安排,增强节日庆祝氛围,中国相关政府部门在2007年、2014年、2022年及2023年对除夕的放假政策进行了调整。随着海外华侨人数的增加,大年三十和春节的国际影响力逐渐扩大,被美国、加拿大、韩国、日本、菲律宾等20个国家和地区作为法定或地方性节假日认可,这体现了中华文化在全球的传播与接受度。

具体而言,2007年根据《全国年节及纪念日放假办法》,除夕首次被列为国家法定节假日;2014年,该政策经过重新调整,除夕不再作为法定假日;而到了2022年,依据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》,除夕再次与春节共同成为法定节假日,旨在进一步促进民众欢庆佳节的氛围。

进入21世纪,春节作为一个整体节日,随着海外华侨的增多,其影响力逐渐扩大,并被越来越多的国家所认可。如今,在包括美国、加拿大、韩国、日本、菲律宾在内的20多个国家和地区,除夕与春节已被定为法定节假日或部分城市的法定节假日。

在此期间,世界各地会举办各种具有中国特色的活动,如音乐会、年俗表演和体验活动等。此外,世界各地的博物馆也会推出与中国春节相关的特别展览和活动。中国政府也会组织对海外华人的慰问演出,并通过中国驻外使领馆向海外同胞发放“春节包”等活动来丰富节日氛围。

这些举措不仅丰富了节日活动内容,也增强了节日的氛围。同时,春节作为一个重要的文化载体,正在向世界展示中国的多彩文化,并逐渐在海外落地生根、开花结果。

除夕,作为中国重要的传统节日之一,也被称为“岁除”或“除夜”。其名称源于“除旧布新”的含义,即在这一天旧的一年结束,新的一年即将开始。在中国农历腊月三十这一天,从中午开始,商家和工厂通常会关闭以庆祝这一节日,而外出的人们也会尽量返回家中与家人团聚。此外,各地会响起鞭炮声,家庭们陆续开始享用年夜饭。

为了使公众能够更好地庆祝这一重要时刻,中国政府曾多次调整除夕的假期安排。例如,2023年10月25日,国务院办公厅发布了《关于2024年部分节假日安排的通知》,其中规定2024年的春节假期将从2月10日持续至2月17日(大年初一至初八),并鼓励各单位结合带薪年休假等制度安排员工在除夕(2月9日)休息。

自古以来,中国民间在除夕夜(农历腊月三十)遵循一系列富有积极意义的传统习俗,例如祭祖、张贴春联、燃放烟花爆竹、悬挂灯笼、共享年夜饭、分发压岁钱以及守岁等。随着经济和社会的发展以及人们生活方式的变迁,观看春节联欢晚会已成为现代家庭中一项新的除夕节庆活动。这些习俗不仅是对过去一年的回顾和对未来一年的展望,还体现了人们对美好生活的期望和追求。通过这些活动,不仅增添了节日的氛围,也展现了人们对来年更加美好生活的向往与祝福。

编辑:文墨